Zahlreiche Akten aus dem Bestand AA 0250 Essen, Stift, Akten befanden sich auf dem Kahn „Main 68“, als dieser gegen Ende des Zweiten Weltkriegs unterging – so auch die vorliegende Akte Nr. 845, die sich mit dem sogenannten Oberpferdestrickeramt beschäftigt. Dieses Amt wurde in der Regel mit einem Beamten der Essener Fürstäbtissin besetzt. Hauptaufgabe war das Eintreiben wilder Pferde in den Essener Marken. „Gestütberechtigte“ hatten dort das sogenannte Wildbahnrecht, das ihnen erlaubte, wilde Pferde zu halten.

Der Bedarf an diesem eher ungewöhnlichen Amt lässt sich mit der großen Anzahl von Wildpferden im Raum Essen erklären. Die Pferde sorgten regelmäßig für Ungemach in der Borbecker und Viehofer Mark, da sie sich überall ungehindert ausbreiteten. Dieser Umstand machte den Einsatz eines Pferdestrickers erforderlich. Der Erstbeleg des „peerdestrykkers“ stammt aus dem 14. Jahrhundert.

Die Akte aus den Jahren 1772-1788 behandelt u.a. die Besetzung des Oberpferdestrickeramts für die Gebiete der Borbecker und Viehofer Mark. Die Ritterbürtigen und Beerbten der Borbecker Mark schildern dort in einem Schreiben an die (letzte) Essener Fürstäbtissin Maria Kunigunde von Sachsen (1776-1802) ein wachsendes Problem.

Sie berichten davon, dass die Marken mittlerweile mit „fremden unberechtigten Pferden, Horn- und sonstigem Vieh […] überströhmet worden.“ Zusätzlich zeigen sich die Beerbten verärgert über die Stadt Essen, die in der Viehofer Mark Wildpferde eintreibt und mit dem Stadtwappen brandmarkt; die Stadt habe nicht das Recht, dort „wilde Pferde zu ziehen.“ Daher bitten sie die Fürstäbtissin, „das Oberstrickeramt einem tüchtigen Subjecto […] zu conferieren“. Dieser solle „sofort die wilde ohnberechtigte Pferde und sonstiges Vieh auftreiben lassen und die Marken davon reinigen.“

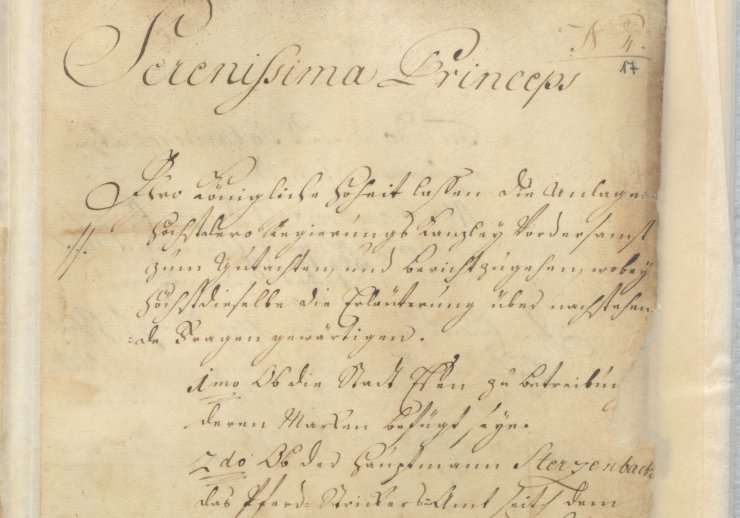

Die Fürstäbtissin fordert daraufhin zunächst ihre Regierungskanzlei dazu auf, einige Fragen zu dem Oberstrickerpferdeamt und den angeblichen Problemen mit der Stadt Essen zu beantworten (unser Bild: AA 0250 Essen, Stift, Akten, Nr. 845, fol. 17r).

Der darauffolgende Bericht der Regierungskanzlei an die Fürstäbtissin vom 12. Oktober 1778 relativiert zunächst die Anschuldigungen der Beerbten gegenüber der Stadt Essen: Solange das Oberpferdestrickeramt für die Borbecker und Viehofer Marken nicht besetzt sei, könne nichts dagegen unternommen werden, dass die Stadt in diesen Gebieten wilde Pferde eintreibe und mit dem Stadtwappen brandmarke.

Es folgt ein Rückblick auf die ehemaligen Inhaber des Oberpferdestrickeramtes. Erwähnt wird dabei „der alte Marschall Dobbe“, der die Aufgaben noch unentgeltlich ausgeübt hat. Nach seiner Zeit fehlte ein Nachfolger für das Amt, da sich „niemand zu dessen Verwaltung anschicken“ wollte. Daraufhin sind die Beerbten tätig geworden und haben die Regierung darum gebeten, einem „Hauptmann Sterzenbach“ die Aufgaben zu übertragen und ihn dafür zu entlohnen. Sein jährliches Gehalt betrug 50 Reichstaler, das teils aus der Borbecker und teils aus der Viehofer Mark bestritten wurden. Aus dem Bericht geht allerdings hervor, dass die Amtszeit Sterzenbachs vor Regierungsantritt der Fürstäbtissin, also vor 1776, geendet hat. Seit mindestens zwei Jahren ist also niemand für die Aufgaben des Pferdestrickers zuständig. Das erklärt wohl, wie sich die zahlreichen Wildpferde überall ungehindert ausbreiten konnten und nun ein so dringliches Problem darstellten.

Daher bleibt die Frage, wem das Amt nun übertragen werden kann. Es gibt bereits einen Vorschlag der Regierungskanzlei: Clemens Freiherr von Vittinghoff genannt Schell. Er ist ein Beerbter der Borbecker Mark und zählt zu den Unterzeichnern des Bittschreibens an die Äbtissin. Da er allerdings in Münster weilt, kann er erst nach seiner Rückkehr zustimmen. Auf einer Konferenz mit der Regierungskanzlei wird der Vorschlag angenommen. Des Weiteren einigt man sich auf seine Entlohnung, wobei man sich am Gehalt des Hauptmanns Sterzenbach orientiert zu haben scheint: Dem Freiherrn von Vittinghoff sollen für die Ausübung dieses Amtes jährlich 50 Reichstaler gezahlt werden. Übrigens: In der freiherrlichen Familie verblieb das „Erb-Ober-Stricker-Amt“ noch bis zur Aufhebung der Viehofer Mark im Jahre 1831.