Entnazifizierungsakten

Entnazifizierungsakten im Landesarchiv NRW

Die Abteilung Rheinland des Landesarchivs NRW verwahrt die Entnazifizierungsakten aus dem Land Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 1964 wurden diese vom Justizministerium NRW und den Bezirksregierungen an das damalige Hauptstaatsarchiv abgegeben. Der ursprüngliche Ordnungszustand wurde beibehalten und alle angebotenen Akten aus dem Bereich übernommen. Es handelt sich einerseits um personenbezogene Einzelfallakten und andererseits um Generalakten der Entnazifizierungsausschüsse.

Im Zuge der Nutzbarmachung wurden alle 1,15 Mio. Einzelfallakten erschlossen (Name, Vorname, Geburtsdatum, Beruf). Bis zum Geburtsjahrgang 1922 können alle Akten online auf archive.nrw.de recherchiert und ein Großteil auch online eingesehen werden. Dies betrifft die Überlieferung der Ausschüsse der Regierungsbezirke Düsseldorf, Münster und Köln. Die noch nicht digitalisierten Akten können im Lesesaal eingesehen oder digitale Kopien bestellt werden. Listen der einzelnen Ausschüsse und deren Status finden Sie unter den Downloads zum Thema.

Nutzen Sie für Ihre Recherche unsere Schlagwortsuche auf der Startseite (archive.nrw.de). Benötigt werden der Nachname und das Geburtsdatum (Format TT.MM.JJJJ) der gesuchten Person, um eine eindeutige Abfrage durchführen zu können. Weitere Hinweise zur Recherche finden Sie weiter unten. Bitte beachten Sie, dass zu einigen Personen mehrere Entnazifizierungsakten vorhanden sein können, die sich darüber hinaus in verschiedenen Ausschüssen befinden können.

Die Akten von Personen der jüngeren Jahrgänge sind noch gesperrt und können ausschließlich in unserem Lesesaal recherchiert werden. Hierfür ist eine gesonderte Zugangsberechtigung nötig. Wenden Sie sich in diesen Fällen am besten an die ArchivarInnen unseres Hauses (rheinland[at]lav.nrw.de).

Einige Personen wurden direkt nach dem Zweiten Weltkrieg interniert und durch die Britischen Militärregierung einem gesonderten Verfahren unterzogen. Die dazugehörigen Akten befinden sich im Bundesarchiv in Koblenz.

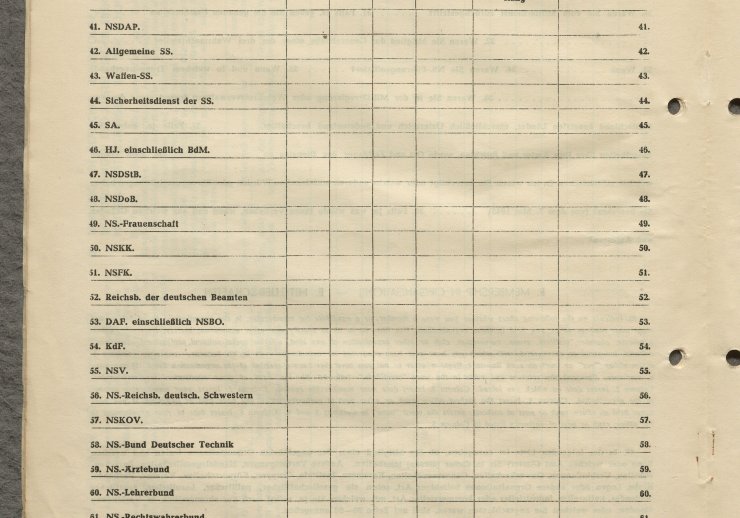

Nach Kriegsende ergriffen die Alliierten Maßnahmen zur Beseitigung nationalsozialistischer Ideologien in der deutschen Gesellschaft. 1946 begann in Nordrhein-Westfalen die vom englischen Begriff „Denazification“ abgeleitete Entnazifizierung. Dabei musste ein Teil der Bevölkerung – darunter viele Angehörige des öffentlichen Dienstes - Fragebögen zu ihrer politischen Betätigung, v. a. zur Mitgliedschaft in der NSDAP und angegliederten Organisationen, in der Zeit des Nationalsozialismus ausfüllen. Sogenannte Entnazifizierungsausschüsse bewerteten die Schwere der Schuld in fünf Kategorien: von „Hauptschuldigen“ bis zu „Entlasteten“. Belastete wurden aus Ämtern entfernt, weniger Belastete konnten oft im Beruf bleiben. Kritik gab es an der Durchführung und den Ergebnissen der Entnazifizierung, da Schuldige, u.a. mit Leumundszeugnissen, sogenannten „Persilscheinen“, ungestraft davonkamen.

Entnazifizierungsausschüsse

Nachdem die Entnazifizierung in der britischen Besatzungszone anfangs ungeordnet verlaufen war, wurden im Januar 1946 mit der Kontrollratsdirektive Nr. 24 sowie mit der von der britischen Militärregierung erlassenen Zonen-Exekutiv-Anweisung Nr. 3 eine einheitliche Rechtsgrundlage für die Arbeit der Ausschüsse geschaffen.

Die Exekutiv-Anweisung Nr. 3 legte die Einrichtung von Hauptausschüssen in allen Regierungsbezirken sowie in den Land- und Stadtkreisen fest. Ergänzend dazu entstanden Unterausschüsse in Behörden, Verwaltungen, Unternehmen und Betrieben. Ihre zentrale Aufgabe war es, Listen der zu überprüfenden Personen für den Hauptausschuss zu erstellen und sicherzustellen, dass die Betroffenen ihre Entnazifizierungsbögen ordnungsgemäß ausfüllten. Berufungsausschüsse wurden in den Städten sowie bei den Regierungsbezirken gebildet. Die Entnazifizierung im Bergbau, an den Hochschulen und bei der Polizei wurde von eigens dafür eingerichteten Sonderausschüssen vorgenommen.

Zunächst hatten die deutschen Ausschüsse bei der Entnazifizierung nur eine beratende Funktion gegenüber der Militärregierung. Im April 1947 wurden ihre Befugnisse jedoch ausgeweitet und sie erhielten die Aufgabe, die zu überprüfenden Personen in verschiedene Kategorien einzuteilen. Mit der Ernennung eines Sonderbeauftragten für die Entnazifizierung in Nordrhein-Westfalen ging die Verantwortung Ende 1947 auf die deutschen Stellen über.

Die Mitglieder der Hauptausschüsse wurden von der Militärregierung geprüft und bestätigt – später übernahmen dies die Kreistage und der Landtag. Bei der Besetzung der Ausschüsse wurde auf eine breite gesellschaftliche und parteipolitische Repräsentation geachtet. Ab 1949 wurde die Anzahl der Ausschüsse stetig verringert, bis schließlich im Jahr 1952 nach dem Inkrafttreten des Gesetzes über den Abschluss der Entnazifizierung im Lande Nordrhein-Westfalen die letzten Ausschüsse aufgelöst wurden.

Die Arbeit der Ausschüsse wurde in den Generalia-Akten protokolliert. Sie geben Aufschluss über die Organisation der Gremien und ihren Austausch mit staatlichen Stellen.

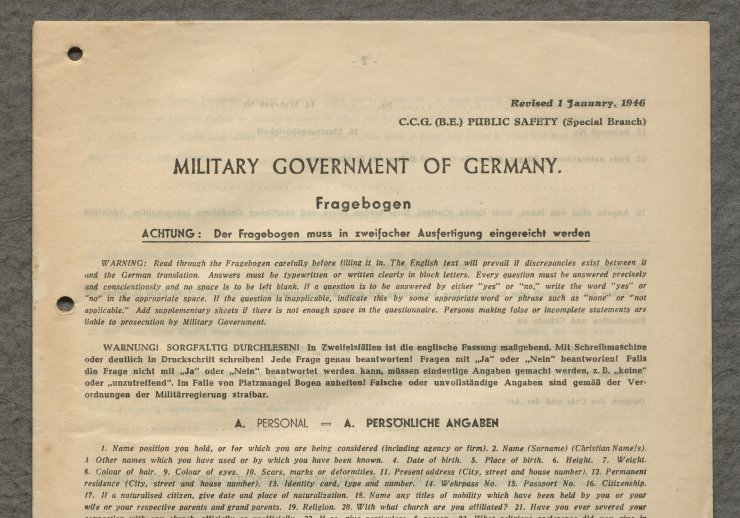

Fragebogen

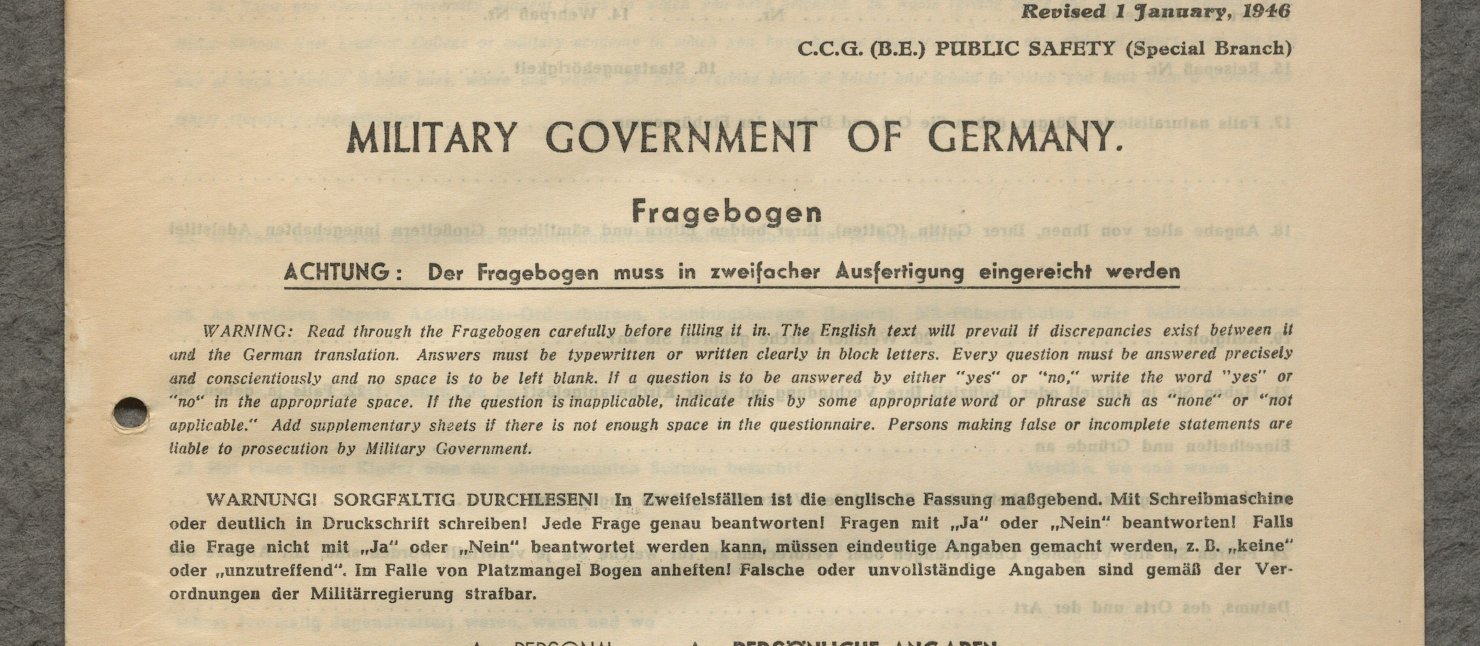

Im Nachkriegsdeutschland mussten sich Millionen von Deutschen einer Prüfung über das Ausmaß ihrer Verstrickungen in das NS-Regime unterziehen. Eine der Grundlagen dieser Prüfung war ein standardisierter Fragebogen.

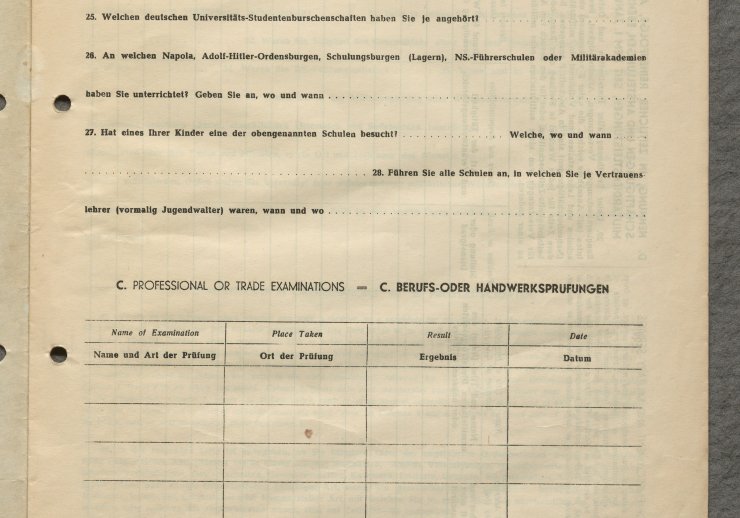

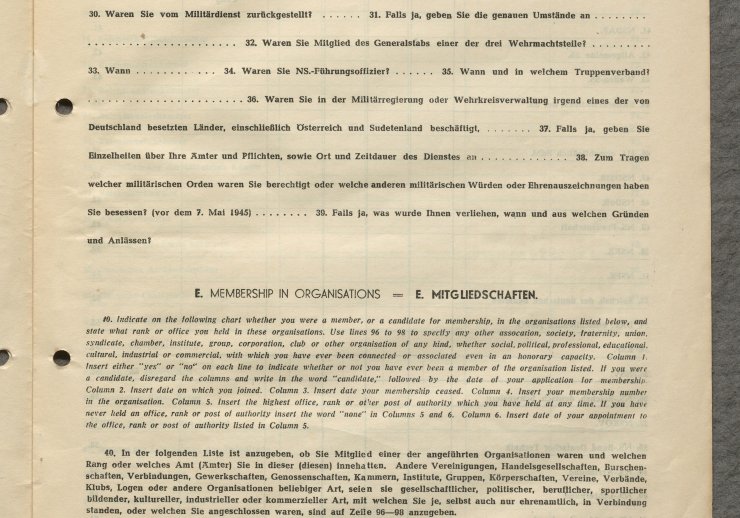

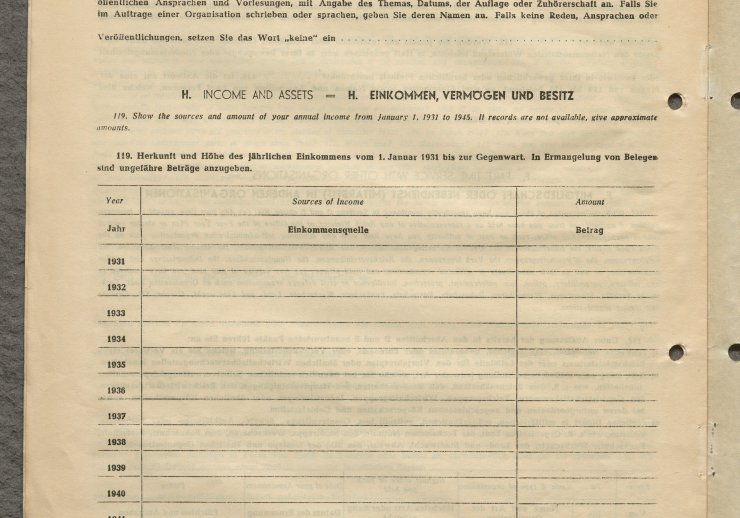

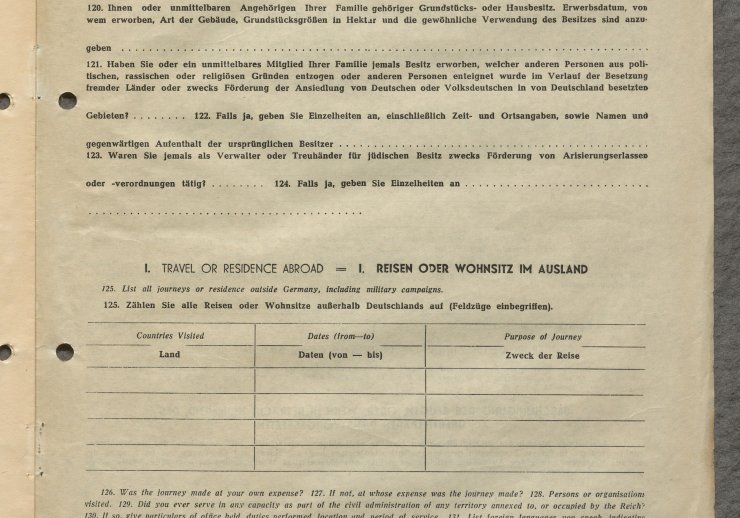

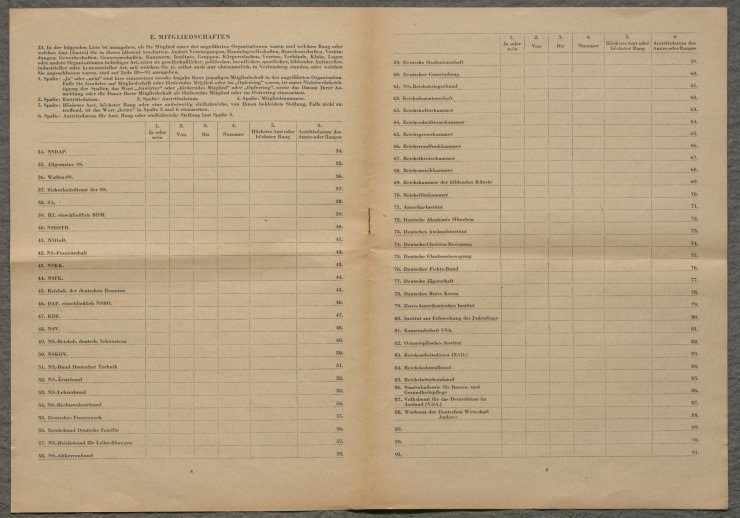

Die Version der britischen Militärregierung aus dem Jahr 1946 umfasste auf 13 Seiten insgesamt 132 Fragen zu persönlichen Daten, dem schulischen und beruflichen Werdegang und Militärdienst, zu Einkommen bzw. Vermögen, Auslandsreisen sowie zu eventuellen Mitgliedschaften in der NSDAP, der SS und anderen NS-Organisationen. Auf Grundlage der Fragebögen entschied der zuständige Entnazifizierungsausschuss über die Einstufung und die sich eventuell daraus ergebenen Maßnahmen und Sanktionen.

Der Fragebogen selbst ließ kaum Spielraum für freie Angaben oder Interpretationen der eigenen Rolle im Nationalsozialismus. Lediglich auf der letzten Seite waren ein paar Zeilen für Bemerkungen vorgesehen. Bei Platzmangel konnten die Befragten einen Bogen anheften.

Kategorisierung

Die systematische Einstufung der entnazifizierten Personen in fünf Kategorien setzte erst mit der Verordnung Nr. 54 vom 30. November 1946 ein. Dieses System löste das bis zu diesem Zeitpunkt praktizierte Verfahren ab, welches nur drei Stufen kannte und sich auf die berufliche Situation auswirkte: „Zwangsentlassung“, „Entlassung nach Ermessen“ oder „Ist einwandfrei“. Die neue Einteilung gliederte sich wie folgt:

Kategorie I: Verbrecher

Kategorie II: Übeltäter (z. B. Reichsminister, Gauleiter, hohe SS-Führer)

Kategorie III: Geringere Übeltäter (z. B. Kreisleiter, Ortsgruppenleiter, alte Kämpfer)

Kategorie IV: Anhänger

Kategorie V: Entlastete Personen

Die Einstufung in die Kategorien I und II behielt sich die Militärregierung vor und konnte nicht durch die deutschen Entnazifizierungsausschüsse vorgenommen werden.

Die neue Kategorisierung gewährte den Ausschüssen mehr Spielraum und machte das Verfahren eindeutiger und nachvollziehbarer. Personen, die in Kategorie III eingestuft wurden, verloren ihr passives und aktives Wahlrecht, sie waren von höheren Positionen in der Arbeitswelt ausgeschlossen und sie unterlagen zonalen Bewegungsbeschränkungen. Darüber hinaus wurden Vermögen und Konten der betreffenden Personen gesperrt. Die in die Kategorien III und IV eingereihten Personen mussten sich außerdem erkennungsdienstlich erfassen lassen, sich regelmäßig bei der örtlichen Polizeidienststelle melden und beim Verlassen ihrer Wohnung stets ein polizeiliches Meldebuch bei sich führen.

Personen, die in Kategorie IV eingeteilt wurden, verloren ihr passives Wahlrecht. Sie unterlagen weniger scharfen Bewegungsbeschränkungen. Vermögens- und Kontensperrungen konnten nach Ermessen ausgesprochen werden, wurden aber in der Regel nicht verhängt. Die in Kategorie V eingereihten Personen galten als ‚entlastet‘, verloren in der Regel ihre Pensionsansprüche nicht und konnten weitgehend nahtlos an ihre berufliche Karriere anknüpfen.

Berufung

Durch die Anordnung der Alliierten Militärregierung vom 21. März 1946 zur Gründung von Revisionsausschüssen konnten viele Deutsche gegen ihre Entlassung Berufung einlegen. Die Ausschüsse überprüften die Entscheidungen der Entnazifizierungsausschüsse und waren dabei beratend tätig.

Die Arbeit der Berufungsausschüsse war umstritten. Ein britischer Offizier im Regierungsbezirk Aachen kritisierte, der dortige Ausschuss würde „zu weichherzig und sentimental“ urteilen. Entlassene Personen äußerten gegenüber Fachoffizieren der Militärregierung: „Wenn Sie mich auch jetzt entlassen haben, so wende ich mich an den Revisionsausschuss und in 14 Tagen bin ich wieder eingestellt.“ Selbst Ausschussmitglieder übten Kritik und traten aus, weil führende Nationalsozialisten der Wirtschaft, Verwaltung und Politik in Berufungsverfahren zu Mitläufern erklärt wurden oder „mit lächerlich geringen Strafen davonkamen.“

Auch die in Berufungsverfahren vorgelegten Leumunds- bzw. Entlastungszeugnisse („Persilscheine“) waren zweifelhaft, da sie oft von Bekannten oder ehemaligen Kolleginnen und Kollegen mit der Absicht ausgestellt wurden, die betreffende Person „reinzuwaschen“. Sie spiegelten die persönlichen Beziehungen und den sozialen Druck wider und waren keine vollkommen verlässliche, objektive Einschätzung der politischen Gesinnung oder des Verhaltens der Person während der NS-Zeit.

DER SONDERBEAUFTRAGTE

Mit der Übertragung der Entnazifizierung auf deutsche Behörden war ab 1947 das Justizministerium für die Überprüfung von Personen zuständig. Die oberste Entnazifizierungsstelle wurde von einem Sonderbeauftragten geleitet. Zu seinen Aufgaben gehörten die Klärung von rechtlichen und organisatorischen Fragen, die Unterrichtung und Dienstaufsicht über die Ausschüsse sowie die Bestätigung und Überprüfung der Entscheidungen der Berufungsausschüsse.

Die Akten des Sonderbeauftragten sind ebenfalls in gesonderten Beständen zu recherchieren.

Hinweise für die Recherche

- Die Erfassung der Namen erfolgte ohne Umlaute. Nachnamen wie Schröder oder Schäfer sind nur über die Eingabe Schroeder oder Schaefer zu finden.

- Vorsicht ist bei der Eingabe von Vornamen geboten. In vielen Fällen haben die Personen mehrere Vornamen und es war bei der Erfassung nicht immer ersichtlich, welcher der gebräuchliche Vorname gewesen ist. Z.B. könnte es bei einer Person des Namens Friedrich Schmidt sein, dass der Vorname laut Fragebogen mit der Kurzform Fritz aufgenommen wurde. Bei einer Eingabe des Namens Friedrich wird das Ergebnis dann nicht angezeigt.

- Schlagwort „Entnazifizierung“ kann hinzugefügt werden, um die Recherche auf die Entnazifizierungsbestände einzugrenzen.

- Namenszusätze wie van, von, zum etc. sind ebenfalls recherchierbar.

- Titel wie Dr., Prof., Dipl. werden nicht ausgeworfen.

- Die Bestandssignaturen zeigen an durch welchen Ausschuss die betreffende Person entnazifiziert wurde, z.B. NW 1002 = Entnazifizierungsausschuss für die Stadt Düsseldorf.

- Der Sonderbeauftragte für die Entnazifizierung (Bestand NW 1037) musste Entscheidungen in Berufungsfällen und weiteren besonderen Verfahren bestätigen. In diesen Fällen liegen in der Regel mehrere Akten zu einer Person vor. Einmal beim ursprünglichen Ausschuss und einmal im Bestand NW 1037.

- Nicht jede erwachsene Person wurde in den Nachkriegsjahren auf nordrhein-westfälischem Boden entnazifiziert. Vielmehr sollten lediglich der gesamte öffentliche Dienst und Personen mit einem gewissen Einfluss auf die Gesellschaft auf ihre NS-Vergangenheit überprüft werden. Ebenfalls überprüft wurden Personen, die vom Staat Leistungen beziehen wollten, wie z.B. Witwenrente

- Nicht alle Entnazifizierungsakten sind online. Falls Sie die gesuchte Person nicht finden, wenden Sie sich gerne direkt an das Landesarchiv NRW.

- Bitte beachten Sie, dass zu einigen Personen mehrere Entnazifizierungsakten vorhanden sein können, die sich darüber hinaus in verschiedenen Ausschüssen befinden können.

- Copy URL

- Facebook share