1. Schule und Jugend

1. Wählen Sie einzelne Dokumente aus und bestimmen Sie zunächst die Quellen:

- Um was für eine Art von Quelle handelt es sich?

- Aus welcher Perspektive und mit welcher Absicht wurde sie verfasst?

- Wie schätzen Sie den Aussagewert ein?

2. Die Auswertung

- Wie beeinflusste der Krieg den Schulalltag?

- Was erfahren Sie über die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler?

- Was erfahren Sie über die Vorbereitung von Jugendlichen für den Krieg?

- Stellen Sie Vermutungen an: Wie sind die Jugendlichen damit umgegangen?

3. Notiere Sie, was Ihnen wichtig erscheint!

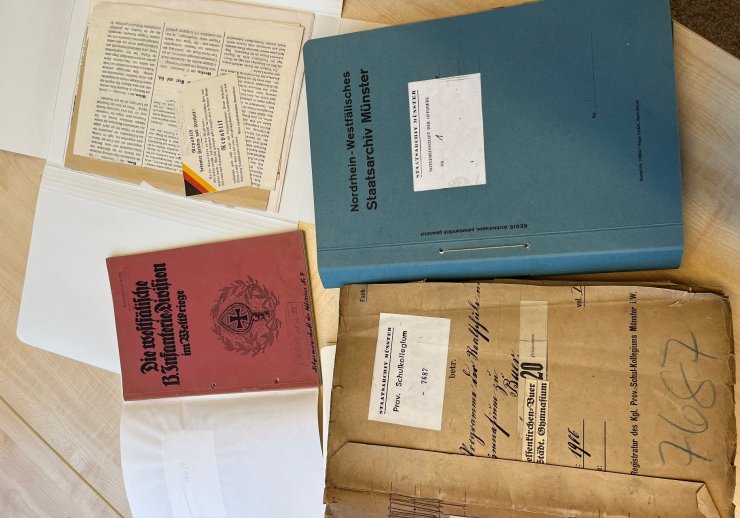

Schon im 19. Jahrhundert machte das preußische Kultusministerium die Erstellung von Schuljahresberichten für viele preußische Schulen zur Pflicht. Darin finden sich beispielsweise Statistiken über die Klassen, die einzelnen Unterrichtsfächer und verwendeten Lehrbüchern, die Lehrkräfte bis hin zu den Schülerinnen und Schülern. Hinzu kommen eine Schulchronik, Berichte über Abschlussprüfungen sowie Berichte über besondere Feiern, Veränderungen und Ereignisse während des Schuljahres. Sie geben einen tiefen Einblick in den damaligen Schulalltag. Im Landesarchiv gibt es zu vielen Schulen verschiedenste Schuljahresberichte, weitere gibt es aber auch digitalisiert auf der Website der ULB Düsseldorf.

Schon im 19. Jahrhundert machte das preußische Kultusministerium die Erstellung von Schuljahresberichten für viele preußische Schulen zur Pflicht. Darin finden sich beispielsweise Statistiken über die Klassen, die einzelnen Unterrichtsfächer und verwendeten Lehrbüchern, die Lehrkräfte bis hin zu den Schülerinnen und Schülern. Hinzu kommen eine Schulchronik, Berichte über Abschlussprüfungen sowie Berichte über besondere Feiern, Veränderungen und Ereignisse während des Schuljahres. Sie geben einen tiefen Einblick in den damaligen Schulalltag. Im Landesarchiv gibt es zu vielen Schulen verschiedenste Schuljahresberichte, weitere gibt es aber auch digitalisiert auf der Website der ULB Düsseldorf.

Schon im 19. Jahrhundert machte das preußische Kultusministerium die Erstellung von Schuljahresberichten für viele preußische Schulen zur Pflicht. Darin finden sich beispielsweise Statistiken über die Klassen, die einzelnen Unterrichtsfächer und verwendeten Lehrbüchern, die Lehrkräfte bis hin zu den Schülerinnen und Schülern. Hinzu kommen eine Schulchronik, Berichte über Abschlussprüfungen sowie Berichte über besondere Feiern, Veränderungen und Ereignisse während des Schuljahres. Sie geben einen tiefen Einblick in den damaligen Schulalltag. Im Landesarchiv gibt es zu vielen Schulen verschiedenste Schuljahresberichte, weitere gibt es aber auch digitalisiert auf der Website der ULB Düsseldorf.

Für Jugendliche ab 16 Jahren wurden im Münsterland so genannte Jugendkompanien gebildet, in denen die männlichen Jugendlichen auf den Wehrdienst und den Kriegseinsatz vorbereitet werden sollten. Unter den einzelnen Jugendkompanien wurden Wettkämpfe veranstaltet.

Mit einem Erlass sind staatliche Anordnungen gemeint, hier sind es Anordnungen des früheren Bildungsministeriums für die deutschen Schulen.

1. Wählen Sie einzelne Dokumente aus und bestimmen Sie zunächst die Quellen:

- Um was für eine Art von Quelle handelt es sich?

- Aus welcher Perspektive und mit welcher Absicht wurde sie verfasst?

- Wie schätzen Sie den Aussagewert ein?

2. Die Auswertung

- Was erfahren Sie du über die Rolle der Frau?

- Wie änderten sich die Aufgaben der Frauen in den Zeiten des Krieges?

3. Notieren Sie, was Ihnen wichtig erscheint!

2. Die Rolle der Frau

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurden viele Männer an die Front geschickt. Frauen mussten neue Rollen übernehmen, um Wirtschaft und Gesellschaft zu stützen und die Lücke der abwesenden Soldaten zu füllen. Sie traten verstärkt in die Öffentlichkeit und übernahmen Aufgaben, die zuvor den Männern vorbehalten waren. Einen Einblick in diese neue Lebenswelt geben Plakate, Postkarten und Merkblätter, die die neuen Aufgaben der Frauen erläutern, sowie Berichte aus westfälischen Bergwerken, die zeigen, wie Frauen dort während des Krieges arbeiten durften.

3. Versorgungslage und Stimmung an der Heimatfront

Der Krieg brach aus, viele Männer wurden an die Front geschickt und viele Menschen hofften anfangs auf den Sieg Deutschlands. Wie sich das Leben und die Stimmung der Bevölkerung in den Kriegsjahren in der Heimat, fernab der Front, an der sogenannten „Heimatfront“ abspielte, soll anhand von Quellen wie Infoheften, Plakaten, Postkarten und regierungsinternen Berichten aufgezeigt werden.

1. Wählen Sie einzelne Dokumente aus und bestimme zunächst die Quellen:

- Um was für eine Art von Quelle handelt es sich?

- Aus welcher Perspektive und mit welcher Absicht wurde sie verfasst?

- Wie schätzen Sie den Aussagewert ein?

2. Die Auswertung

- Wie zeigte sich der Einfluss des Krieges im Alltag der Menschen?

- Was erfahren Sie über die Versorgungslage der Menschen?

- Wer hat die Plakate, Postkarten und Flyer vermutlich verteilt? An wen waren sie gerichtet? Überlegen Sie, was mit den Plakaten, Postkarten und Flyern erreicht werden sollte!

- Stellen Sie Vermutungen über die allgemeine Kriegsstimmung in Deutschland an!

3. Notieren Sie, was Ihnen wichtig erscheint!

Interner Zeitungsbericht: Die Bürgermeister und Landräte berichteten während des Krieges jeden Monat einmal an ihre Vorgesetzten, den Regierungspräsidenten in Münster, über die Stimmung in der Bevölkerung. Auch der Regierungspräsident verfasste Berichte, die er an seinen Vorgesetzen weitergab. Diese Berichte waren geheim und gelangten nicht an die Öffentlichkeit (auch wenn sie offiziell „Zeitungsberichte“ hießen). Von den anderen Regierungsbezirken finden sich solche Zeitungsberichte ebenfalls im Landesarchiv.

1. Wählen Sie einzelne Dokumente aus und bestimmen Sie zunächst die Quellen:

- Um was für eine Art von Quelle handelt es sich?

- Aus welcher Perspektive und mit welcher Absicht wurde sie verfasst?

- Wie schätzen Sie den Aussagewert ein?

2. Die Auswertung

- Was erfahren Sie aus den Plakaten über die Propaganda während des Krieges?

- Wie werden die anderen Kriegsparteien dargestellt?

- Wie unterscheidet sich die Selbstdarstellung und die Darstellung der Kriegsgegner?

- Wer hat die Plakate vermutlich aufgehängt? An wen waren sie gerichtet?

- Überlegen Sie, was mit den Plakaten erreicht werden sollte!

3. Notieren Sie, was Ihnen wichtig erscheint!

4. Propaganda und Feindbilder

Propaganda spielte im Ersten Weltkrieg eine große Rolle, um die Bevölkerung für den Krieg zu gewinnen und durchzuhalten. Die Propaganda sollte immer eine starke emotionale Wirkung haben. Nationalistische Parolen sollten das eigene Land heroisch darstellen. Gleichzeitig wurden die Kriegsgegner mit Stereotypen herabgesetzt. Zur Quellenanalyse dienen hier verschiedene Plakate über Deutschland und seine Kriegsgegner.

5. Das Leben an der Front

Auf deutscher Seite dienten bis zum Kriegsende 1918 mehr als 13 Millionen Soldaten. Sie alle machten je nach Dienstgrad und Einsatzort unterschiedliche Erfahrungen. Ihre Erlebnisse und Erfahrungen an der Front prägten ihr Leben - oder kosteten vielen das Leben. Die Quellenauswahl aus Gefechtsberichten, Feldpostbriefen, Memoiren, Fotos und Propagandafunden von der Front soll einen Einblick in die unterschiedlichen Erfahrungen der Soldaten geben und verdeutlichen, wie sich das Bild vom Helden an der Front von der Wirklichkeit an der Front unterschied.

1. Wählen Sie einzelne Dokumente aus und bestimmen Sie zunächst die Quellen:

- Um was für eine Art von Quelle handelt es sich?

- Aus welcher Perspektive und mit welcher Absicht wurde sie verfasst?

- Wie schätzen Sie den Aussagewert ein?

2. Die Auswertung

- Was erfahren Sie über das Leben der Soldaten im Krieg?

- Wie entwickelt sich die Kriegsstimmung der Soldaten?

3. Notieren Sie, was Ihnen wichtig erscheint!

Julius Lütke-Wentrup wurde 1890 in Hiltrup geboren. Im Jahre 1968 schrieb er rückblickend seine Lebenserinnerungen. Darin schrieb er auch über die Stimmung beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges am 1. August 1914.

Johannes Stegemann wurde 1890 geboren und war Lehrer in Emsdetten, als er mit Beginn des Krieges als Soldat an die Front einberufen wurde. Er wurde am 25.01.1915 bei dem Sturm auf die Höhen von Craonne durch Artilleriebeschuss schwer verwundet und starb am 27.01. 1915.